Né des modèles d’équité et de démocratisation de la culture, le musée du Louvre peut-il encore maintenir sa devise d’universalisme ?

L’éternel féminin

Si vous pensez au Louvre, vous n’aurez aucune difficulté à identifier son icône renommée, sans doute le tableau le plus célèbre au monde : La Joconde. Identifiée comme Lisa Gherardini, épouse d’un riche marchand de vêtements, le modèle attire toujours des foules désireuses de se prendre en selfie avec elle. Peu de choses sont connues sur Mona Lisa, la femme, son regard et son sourire énigmatiques contribuant à son histoire mystérieuse.

Dans le plus grand musée du monde, la célébration du corps féminin est représentée dans une infinité de poses et de techniques. Déesses, reines, saintes, héroïnes, femmes de pouvoir ou dans leur intimité : toutes incarnent des emblèmes d’une collection de premier ordre. Canons incontestables de beauté, elles symbolisent l’éternel féminin offert au plaisir du regard des spectateurs. À travers différentes époques et lieux, elles définissent les règles de représentation du corps humain. La Vénus de Milo, La Liberté guidant le peuple, La Diane de Versailles, et La Victoire de Samothrace comptent parmi les autres « cinq grandes dames» du musée, toujours recherchées par les visiteurs.

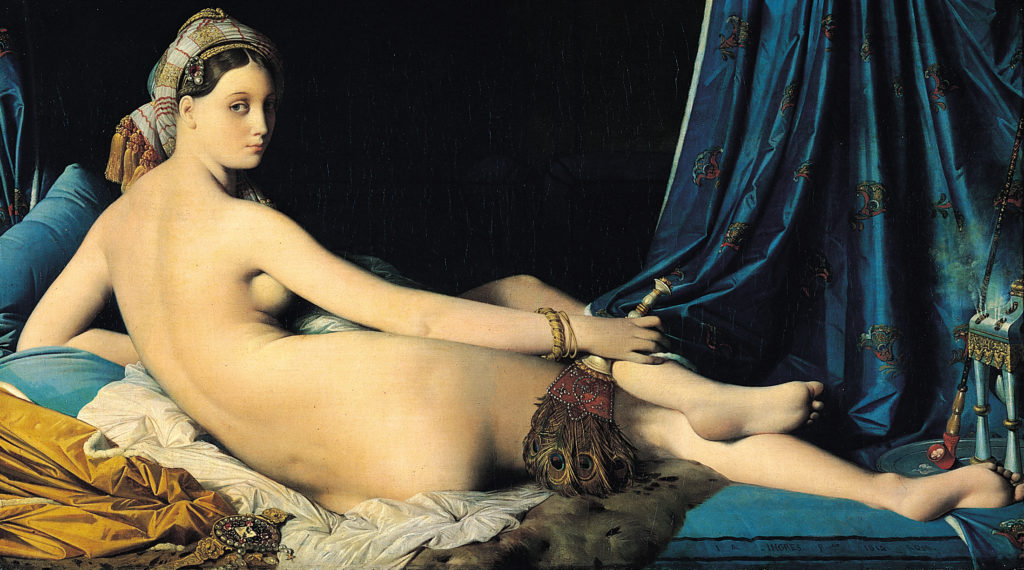

« Les femmes doivent-elles être nues pour entrer au musée ? », clamait le groupe militant Guerrilla Girls à la fin des années 1980 sur des panneaux publicitaires reprenant le nu alangui d’Ingres dans sa Grande Odalisque. On dit que le Louvre comprend au total 460 000 œuvres. Seulement 663 environ ont été attribuées à des femmes. Ce qui signifie que dans les grands musées européens et américains, 5 % à 10 % des collections sont consacrées à la création féminine. Un taux qui donne à réfléchir, surtout quand on réalise qu’il équivaut à la proportion de créatrices admises au Salon – l’exposition officielle de l’Académie royale tenue dans la salle carrée du Palais du Louvre prêtée par le roi – avant la Révolution française. À l’origine cependant, le Louvre, en tant que musée encyclopédique, avait été créé pour établir des normes d’excellence. Classée par « écoles » exprimant l’évolution des styles par les grands maîtres anciens, sa collection se voulait diversifiée et représentative des progrès de l’humanité. Lorsque le Musée central des arts a ouvert en 1793, de nombreux peintres avaient déjà leurs ateliers dans l’ancien palais.

La question de la femme-artiste

Cependant, le Louvre expose des œuvres d’artistes célébrées de leur vivant. Anne Vallayer-Coster (1744–1818, voir l’en-tête), Adélaïde Labille-Guiard (1749–1803) et Élisabeth Vigée-Lebrun (1755–1842) – la seule peintre de l’Ancien Régime à avoir fait l’objet récemment d’une grande rétrospective à Paris (www.grandpalais.fr/en/event/elisabeth-louise-vigee-le-brun) – étaient surnommées « Les Trois Grâces » par leurs contemporains en raison de leur talent. L’institution de l’Académie royale des Beaux Arts n’interdisait pas entièrement l’accès aux femmes, mais lorsqu’elle fut fondée en 1648, les candidatures féminines étaient si nombreuses que leur nombre fut limité à 4 pour éviter toute concurrence. La seule candidate admise dans la catégorie du portrait, Sophie Chéron (1648–1711), s’est représentée en se tournant directement vers le spectateur. Les pièces de réception étaient des exercices extrêmement codifiés, mais Chéron s’est pliée aux exigences du jury en tenant un dessin dans ses mains, symbole de la base de la formation académique. Cela constituait une manière d’affirmer son statut de créatrice.

Le quota fut techniquement maintenu jusqu’à la visite d’une artiste étrangère : Rosalba Carriera (1673–1757), née à Venise. Elle devint extrêmement populaire parmi la noblesse française pour laquelle elle réalisa une trentaine de portraits au pastel, lançant ainsi la mode cette technique. Surnommée « La Rosalba », elle dessinait directement sur le papier sans esquisses préparatoire. L’aspect poudré du pastel lui permettait de rendre avec subtilité les variations des teintes de peau. Envoyée à l’Académie depuis Venise en 1722, La Nymphe d’Apollon fut saluée pour ses qualités techniques.

La seconde moitié du XVIIIe siècle fut bénéfique pour les femmes souhaitant entrer dans le monde de l’art. En 1783, un événement sans précédent marqua l’histoire de l’Académie : la réception simultanée de deux femmes artistes perçues comme rivales par l’opinion publique. Déjà connue grâce à ses liens avec des peintres installés près du Louvre, où elle avait grandi, Adélaïde Labille-Guiard jouissait d’une réputation de travailleuse acharnée. Soutenue par la comtesse d’Angiviller, épouse du ministre des Arts de Louis XV, et par le directeur de l’Académie, elle fut admise grâce à son portrait du sculpteur Pajou, un ami de son père. Elizabeth Vigée-Lebrun, une mondaine, était la fille d’un artiste pastelliste qui avait remarqué ses dons dès son plus jeune âge. Techniquement, la profession de son mari – marchand d’art – aurait dû lui interdire l’accès : selon une loi de 1776, l’Académie interdisait à ses membres de vendre leurs œuvres pour leur propre compte. Mais Vigée-Lebrun bénéficia de la protection de la reine Marie-Antoinette, qui obtint une exemption spéciale pour la carrière de son mari.

Avec le déclin de l’Ancien Régime, la situation des femmes artistes à succès devint précaire. Le système académique perdait de son influence. Malgré les réticences de l’institution, le peintre néo-classique Jacques-Louis David ouvrit son atelier aux femmes en 1786, ouvrant ainsi la voie à des sections féminines dans les ateliers de maîtres. Cependant, les réputations des femmes célèbres grâce à leurs alliances royales – comme Anne Vallayer-Coster ou Vigée-Lebrun – furent mises en danger. D’autres, telles que Marguerite Gérard (1761-1837), se débrouillèrent sans aucun soutien institutionnel et décidèrent de tirer parti de l’évolution des goûts des mécènes bourgeois, produisant de petites scènes de la vie quotidienne.

Sculptor, 1783, 73.5 x 61.8 cm, pastel sur papier

La Révolution Française porta son lot de promesses. Adélaïde Labille-Guiard s’aligna sur le parti réformiste, espérant ouvrir l’Académie aux femmes sans restrictions. Le Salon de 1791 se déroula sans jury, laissant ainsi une large place aux candidates. Cependant, la faction abolitionniste menée par Jacques-Louis David triompha en 1793, et l’Académie fut remplacée par la Commune des Arts. La question de l’admission des femmes n’y fut pas clairement abordée, leur laissant une certaine autonomie pour exercer leur profession à la fois au sein et en dehors des marges du système artistique. Entre 1791 et 1815, 207 femmes exposèrent aux Salons.

Quelques années après l’ouverture de l’École nationale des beaux-arts, elles furent cependant complètement exclues de la formation académique. Comme l’avait prophétisé Vigée-Lebrun : « Les femmes régnaient en souveraines. La Révolution les a renversées. »

Genre et genres artistiques

En raison des restrictions qui les cantonnaient à des genres picturaux jugés moins « nobles » et de leur exclusion de certaines institutions, les femmes ont été largement effacées de l’histoire de l’art. De plus, les publications récentes se sont principalement concentrées sur les créatrices à partir du milieu du XIXe siècle. L’absence de conservation rigoureuse, la destruction ou la mauvaise attribution des œuvres ont laissé des lacunes dans les récits concernant les femmes artistes des périodes antérieures.

Certaines dates de naissance de créatrices de la période classique française restent encore débattues, comme c’est le cas pour Louise Moillon (1609/10-1696). Elle est le parfait exemple de la baisse de production artistique après le mariage afin de se consacrer aux tâches domestiques, elle fut principalement active entre 1630 et 1640. Apparu dans le vocabulaire artistique à cette époque, le genre de la nature morte ne nécessitait ni grand espace d’atelier ni connaissance approfondie de l’anatomie.

On pensait qu’en raison de leur nature supposée “faible”, les femmes étaient incapables de créer ou de devenir des génies. Dans les ateliers, elles préparaient les toiles pour leur maître, travaillaient sur des éléments secondaires des compositions et copiaient des œuvres existantes pour s’entraîner. Comme la fondation de l’Académie correspondait à une conception libérale des beaux-arts, la pratique féminine était souvent associée à l’artisanat. Pour des raisons morales, les dames respectables n’étaient pas autorisées à assister aux cours de dessin d’après modèle vivant, ce qui les contraignait à un éventail plus restreint de formats et de techniques.

La controverse déclenchée par le curé de Fontenay dans le Journal Général de France était exemplaire : il affirmait que représenter le nu portait atteinte à la décence féminine. Puisque les artistes, et en particulier les académiciens, devaient bâtir leur identité autour de la respectabilité, cela posait un problème aux femmes qui s’essayaient au “Grand Genre” – c’est-à-dire la peinture d’histoire, qui exigeait une maîtrise de la figure humaine et de l’anatomie. Deux ans plus tôt, la pièce de réception de Vigée-Lebrun avait provoqué des critiques acerbes en raison de son manque d’idéalisation et de l’exposition d’un sein nu. La peintresse avait révélé que, malgré son absence de formation académique au dessin du nu, elle pouvait rivaliser avec ses homologues masculins dans son rendu de la chair sensuelle, inspirée de son étude des œuvres de Rubens dans les collections du Louvre.

« Jolie », « agréable », « délicate », « sensible », « douce », « discrète » : un tout nouveau lexique s’est développé autour de la création féminine, censée provenir directement de leur « nature intérieure ». Parfois, les critiques remettaient en question l’authenticité des œuvres réalisées par des femmes. Malgré ses efforts pour appeler son mentor « Monsieur Prud’hon » en public, Constance Mayer (1775-1821) souffrait d’associations constantes avec son maître et amant. L’identification de certaines œuvres étaient rendue compliquée par le fait que le couple travaillait souvent sur les mêmes toiles, mais les peintures non signées de Mayer furent presque toujours été attribuées à Prud’hon. Par exemple, tandis qu’il réalisa l’esquisse préliminaire du Rêve du bonheur, Mayer modifia la composition en supprimant les angelots et en apportant plus de finitions aux figures humaines.

D’autres, en revanche, abandonnèrent complètement certains sujets qui leur valaient des critiques. Anne Vallayer-Coster renonça au portrait à partir de 1791, bien que ses natures mortes aient été qualifiées de « viriles ». Elle tenta d’anoblir ce genre en atteignant un haut degré de réalisme. Sa participation au Salon de 1771 poussa le philosophe Diderot à s’exclamer : « Mademoiselle Vallayer nous étonne autant qu’elle nous enchante. C’est la nature rendue ici avec une force de vérité inconcevable, et en même temps une harmonie de couleur qui séduit. Tout y est bien vu, bien senti ; chaque objet a la touche de caractère qui lui est propre ; enfin nul de l’Ecole française n’a atteint la force du coloris de Mlle Vallayer, ni son fini sans être tâtonné. Elle conserve partout la fraîcheur des tons et la belle harmonie. Quel succès à cet âge ! Et pourquoi faut-il que ses grands talents soient autant de reproches que son âge et son sexe font à notre faiblesse ? »

1769, huile sur toile, 130 x 97 cm

Mises à jour des collections

Depuis 2014, plusieurs initiatives ont tenté de rendre les créatrices plus visibles au Louvre, mais ces efforts se sont limités à des projets temporaires. Une journée d’étude organisé en partenariat avec l’Institut National d’Histoire de l’Art s’est inspiré des écrits d’historiennes de l’art féministes anglophones, qui ont eu un impact décisif sur les recherches concernant la création féminine. Ce symposium a analysé le rôle des études de genre en histoire de l’art, en se concentrant sur des figures comme Judith ou sur l’importance de la mode dans les tableaux de Nissa Villiers (1774-1821). Deux ans plus tard, une série de conférences intitulée Artistes à l’époque classique aborda les conditions de pratique des femmes peintres. Malheureusement, en sautant de « stars » à de figures moins connues et en privilégiant les éléments biographiques, aucune réflexion approfondie sur les catégories de genre ni vue d’ensemble ou contextualisation n’a émergé. En 2017, le Louvre a été particulièrement actif sur les réseaux sociaux, notamment lors de la Museum Week – le premier événement en ligne sur Twitter – qui a promu le hashtag #WomenMW, probablement en écho à l’intérêt croissant pour les récits féminins provoqué par le mouvement #MeToo.

Sans données accessibles pour pouvoir réaliser des recherches sur ces artistes, il est essentiel de croiser les informations afin obtenir des résultats satisfaisants. Beaucoup d’œuvres sont enregistrées dans la base de données des dessins et estampes – des supports rarement exposés en raison de leur fragilité. Malheureusement, ces ressources n’ont pas encore été entièrement traduites. À ce jour, environ 700 œuvres de quelques 30 artistes féminines ont été identifiées, la plupart conservées en réserve. En décembre 2019, lors d’une vente aux enchères chez Sotheby’s, le Louvre a acquis une toile de Marguerite Gérard, élève puis proche collaboratrice de Jean-Honoré Fragonard. L’Élève intéressante est l’une des premières œuvres signées de sa main.

À ma connaissance, seules deux sculptrices figurent dans la collection du Louvre. Marie-Anne Collot (1748-1821), qui a travaillé dans l’atelier de Jean-Baptiste Lemoyne, réalisa ce buste peu avant son départ pour la Russie. Félicie de Fauveau (1801-1886), quant à elle, s’inscrit dans le mouvement néo-gothique. La Lampe de Saint Michel (1830) représente le patron de la chevalerie entouré de ses écuyers. Le Louvre conserve également des œuvres d’artistes étrangères. Grâce à sa mobilité sociale, à ses sénateurs soutenant les arts et à des opportunités éducatives équitables, Bologne a vu naître de nombreuses femmes peintres. Lavinia Fontana (1552-1614), qui possédait un doctorat, rivalisait directement avec ses concurrents masculins sur le marché de l’art, tout en soutenant son mari et leurs 11 enfants.

Visiter le Louvre nécessite du temps et de l’attention pour repérer les œuvres des femmes artistes exposées. Si vous êtes suffisamment patient pour atteindre les galeries flamandes, vous aurez le plaisir d’admirer La Joyeuse Compagnie de Judith Leyster (1609-1660), anciennement attribué à son rival Frans Hals. La découverte d’une étoile inscrite près du monogramme signé lors de l’arrivée de la toile au Louvre en 1893 a conduit les experts à réévaluer l’œuvre. Ce symbole faisait allusion au nom de famille et à l’activité commerciale de la peintre ; en néerlandais, Leyster signifie étoile polaire, un nom que son père avait donné à sa brasserie.

Certaines œuvres visibles il y a quelques années, sont désormais retournées en réserve, prêtées ou données à d’autres institutions. Par exemple, La Baronne de Krüdener de l’anglo-suisse Angelika Kauffmann (1740-1807) était auparavant exposée dans la section des peintures, mais l’ouverture du Louvre-Lens en 2012 a souligné la nécessité de décentraliser la collection principale. Lors de son Grand Tour, Kauffmann séjourna à Rome, où elle rencontra l’épouse de l’ambassadeur de Russie. La simplicité de la tenue féminine – une robe en mousseline de style Empire – témoigne de sa connaissance des dernières modes européennes.

Le contexte institutionnel et économique de cette période rendait complexe la situation des femmes artistes, qui oscillaient entre intégration et rejet du système artistique, dépendant des gouvernements successifs et des bouleversements politiques. En ce sens, le XIXe siècle a marqué un recul par rapport aux opportunités ouvertes par les carrières de la fin du XVIIIe siècle et les potentialités offertes par la Révolution. Bien qu’exemplaire pour les musées en Europe et ailleurs, le Louvre s’est établi autour de distinctions de genre. L’entrée des œuvres de femmes dans ses collections constitue donc une ressource précieuse pour déconstruire l’histoire de l’art traditionnelle et proposer des récits alternatifs. Il est crucial de rappeler que la création féminine ne commence pas au XIXe siècle. D’autres créatrices, en dehors de Vigée-Lebrun, bien que freinées par les traditions, les croyances populaires ou les décisions politiques, furent nombreuses et actives sur la scène artistique. Ces histoires méritent d’être redécouvertes et valorisées.

Vous souhaitez réserver une visite du Louvre centrée sur les créatrices ? Retrouvez tous les détails ici : womensarttours.com/visite/the-real-queens-of-the-louvre/.